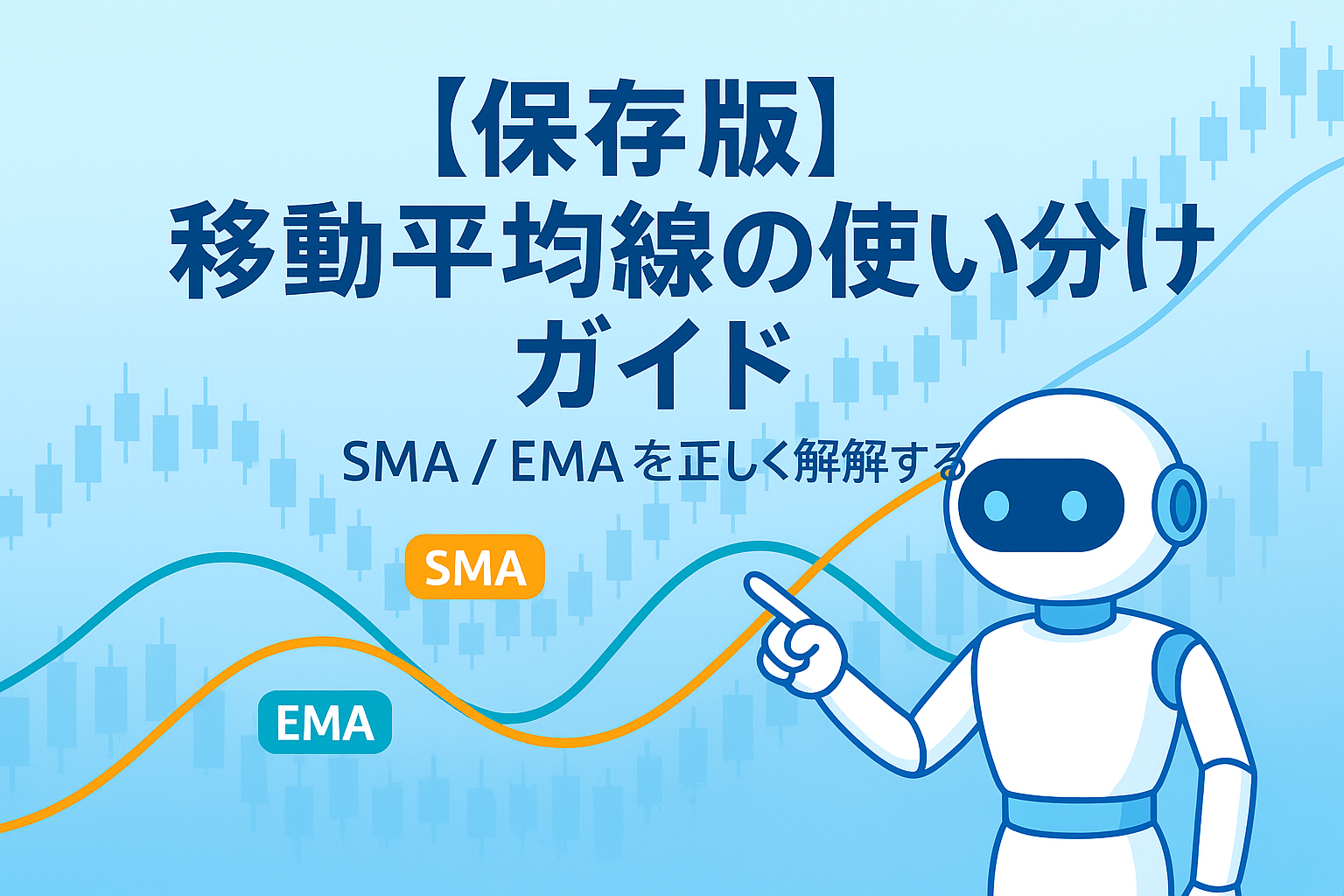

【保存版】移動平均線の種類と使い分け完全ガイド(SMA/EMA)

移動平均線は、FXや株式などの金融取引において、最も基本的で重要なテクニカル指標のひとつです。

本記事では、SMA(単純移動平均線)とEMA(指数平滑移動平均線)の違いや特徴、使い分け方に加え、自動売買やAIトレードでの活用法まで幅広く解説します。

移動平均線とは?基本の仕組みと考え方

移動平均線(Moving Average)とは、一定期間の価格の平均値を線として表示することで、相場のトレンド(流れ)を視覚化する指標です。

たとえば「20日移動平均線(20MA)」であれば、過去20日間の終値の平均値を計算してライン表示されます。

価格がこのラインより上か下かで、現在の相場の強さ・弱さを把握できます。

SMA(単純移動平均線)の特徴と活用法

SMAとは「Simple Moving Average」の略で、終値の単純な平均を元にした移動平均線です。

- メリット:計算がシンプルで直感的。レンジ相場で安定的に機能しやすい

- デメリット:価格変化への反応が遅く、トレンド転換の初動を捉えにくい

活用例としては、75SMA・200SMAなどが中長期のトレンド確認に使われ、

押し目買いや戻り売りの判断に役立ちます。

EMA(指数平滑移動平均線)の特徴と活用法

EMAは「Exponential Moving Average」の略で、直近の価格に重みを置いた移動平均です。

変化に敏感で、トレンドの変化を素早く捉えることができます。

- メリット:トレンドの立ち上がりに反応しやすく、短期トレードに最適

- デメリット:相場が不安定なときはダマシ(誤認)が発生しやすい

代表的な活用例は、10EMAと20EMAのクロスによるエントリーロジックや、

価格がEMAにタッチしたときの反発を狙う戦略などがあります。

SMAとEMAの使い分け戦略

それぞれの特性を踏まえ、相場の状況に応じて使い分けることが重要です。

- トレンド相場:EMAを使って初動を早く捉える

- レンジ相場:SMAで上限・下限の意識を強める

- 短期×長期:短期EMAでエントリー判断、長期SMAで環境認識

たとえば「10EMA×75SMA」のような組み合わせは、エントリー精度と大局判断を両立できる強力な戦略です。

移動平均線×他インジケーターの応用

移動平均線は他のテクニカル指標と組み合わせることで精度が向上します。

- MACD:MACDの構成要素がEMAのため、クロス確認との相性が良い

- RCI:移動平均線がトレンド方向、RCIが反転のタイミングを示す

- ボリンジャーバンド:バンド幅の変化と移動平均線の傾きで相場環境を把握

AIトレードや自動売買での活用

近年では、EA(エキスパートアドバイザー)やAIアルゴリズムにも移動平均線が活用されています。

- EMAクロスをトリガーにした自動エントリー

- 価格とSMAの乖離幅による逆張り戦略

- EMAの傾きでトレンド有無を判定するフィルター

これらは実際に多くの自動売買ロジックで使用されており、再現性と安定性のある判断基準として機能します。

まとめ:移動平均線は“相場の流れ”を視る羅針盤

移動平均線は、初心者がまず最初に学ぶべきテクニカル指標のひとつです。

特に「どの種類を使うか・どの期間を使うか・何本を組み合わせるか」によって、トレードの精度が大きく変わります。

本記事を通じて、SMAとEMAの違いや戦略的な使い方を理解していただけたと思います。

ぜひ、自分のトレードスタイルに合った移動平均線の活用法を見つけてみてください。

関連記事

- 移動平均線とは?初心者でもわかるトレンドの読み方

- MACDとは?初心者向けに使い方をやさしく解説

- 移動平均線×RCIでエントリー精度アップ!タイミングの極意とは?

参考リンク

本記事の内容理解に役立つ公式サイトへのリンクです。

コメント