裁量の強み(柔軟な判断)と、システムの強み(再現性・検証可能性)を“役割分担”で組み合わせるアプローチをわかりやすく解説します。

本記事は投資助言ではなく、教育目的の一般的な情報です。将来の成果を保証するものではありません。

目次

- 用語の整理:裁量とシステムの違い

- 融合の目的:なぜミックスするのか

- 設計思想:役割分担と優先順位

- 基本アーキテクチャ(3レイヤー)

- 実装例:裁量×EAのハイブリッド運用

- ルール例:入出場・時間帯・コスト管理

- リスク管理:日次制限・カットスイッチ

- 検証手順:BT→MC→FW→A/B

- 運用フロー:デイリー/ウィークリー

- ジャーナルとKPI

- 失敗例と対策

- よくある質問(FAQ)

- まとめ

用語の整理:裁量とシステムの違い

- 裁量トレード:相場観・チャート読解・ニュース解釈など、人の判断で意思決定。強みは柔軟性と状況適応。弱みは再現性の低さと感情の影響。

- システムトレード:明文化したルールで機械的に執行(EA等)。強みは一貫性・検証のしやすさ。弱みは想定外環境への脆弱性や過剰最適化リスク。

融合の目的:なぜミックスするのか

- 再現性×適応力:コアはシステムで回し、例外対応や相場環境の解釈は裁量で補う。

- メンタル負荷の軽減:常時監視や発注をシステムが担当し、裁量は“判断の質”に集中。

- リスクの分散:単一アプローチ依存を避け、異なる強みを持つレイヤーで守りを固める。

設計思想:役割分担と優先順位

融合で最も大切なのは「誰が・何を・どこまで」を先に決めることです。

- 役割分担:システム=発注と一貫性、裁量=環境認識と例外処理。

- 優先順位(ルールの階層):①リスク管理 > ②禁止・許可条件 > ③エントリー/エグジット。

- 変更手順:裁量でルール外の判断をしたら、ジャーナルで根拠を記録→再現可能ならシステム側へ昇格。

基本アーキテクチャ(3レイヤー)

- レジーム認識(市場環境):トレンド/レンジ、ボラ、イベントカレンダー。裁量の主戦場。

- シグナル生成(ルール化):EMA/BB/ブレイクなどで売買条件を定義。EAが中心。

- 実行・リスク(機械的運用):発注、SL/TP、トレーリング、日次DD制限、ポジション上限。

実装例:裁量×EAのハイブリッド運用

① 裁量フィルター(許可リスト方式)

- EAは通常停止。「今日の許可条件」(例:H4上昇トレンド&主要イベント後30分経過)を満たした通貨ペアだけON。

- メリット:過剰トレード抑制。裁量の環境認識を反映しやすい。

② 裁量キルスイッチ(禁止リスト方式)

- EAは常時ON。「禁止条件」(急変動・要人発言待ち・想定外のスプレッド拡大など)で一時停止。

- メリット:平常時は自動、異常時だけ人が介入。

③ パラメータの「幅」管理

- EAの範囲(例:ATR×1.5〜2.5でSL設定)を用意し、裁量は当日のボラに合わせて“幅の中で”選択。

- メリット:裁量の恣意性を制限しつつ最適化。

ルール例:入出場・時間帯・コスト管理

入場(例)

- H4で200EMA上、H1で20EMA付近押し目、直近高値ブレイクでロング。

- イベント発表から30分以内は新規建て禁止。

- スプレッドが通常の2倍超は新規建て禁止。

出場(例)

- 初期SL:ATR(14)×2、TP:リスクリワード1:1.5以上。

- 建値ストップ:+1R到達でSLをエントリー価格へ。

- トレーリング:直近スイング下(上)にSLを追随。

時間帯・回避(例)

- ロンドン〜NY前半を主戦場、NY後半の流動性低下は原則停止。

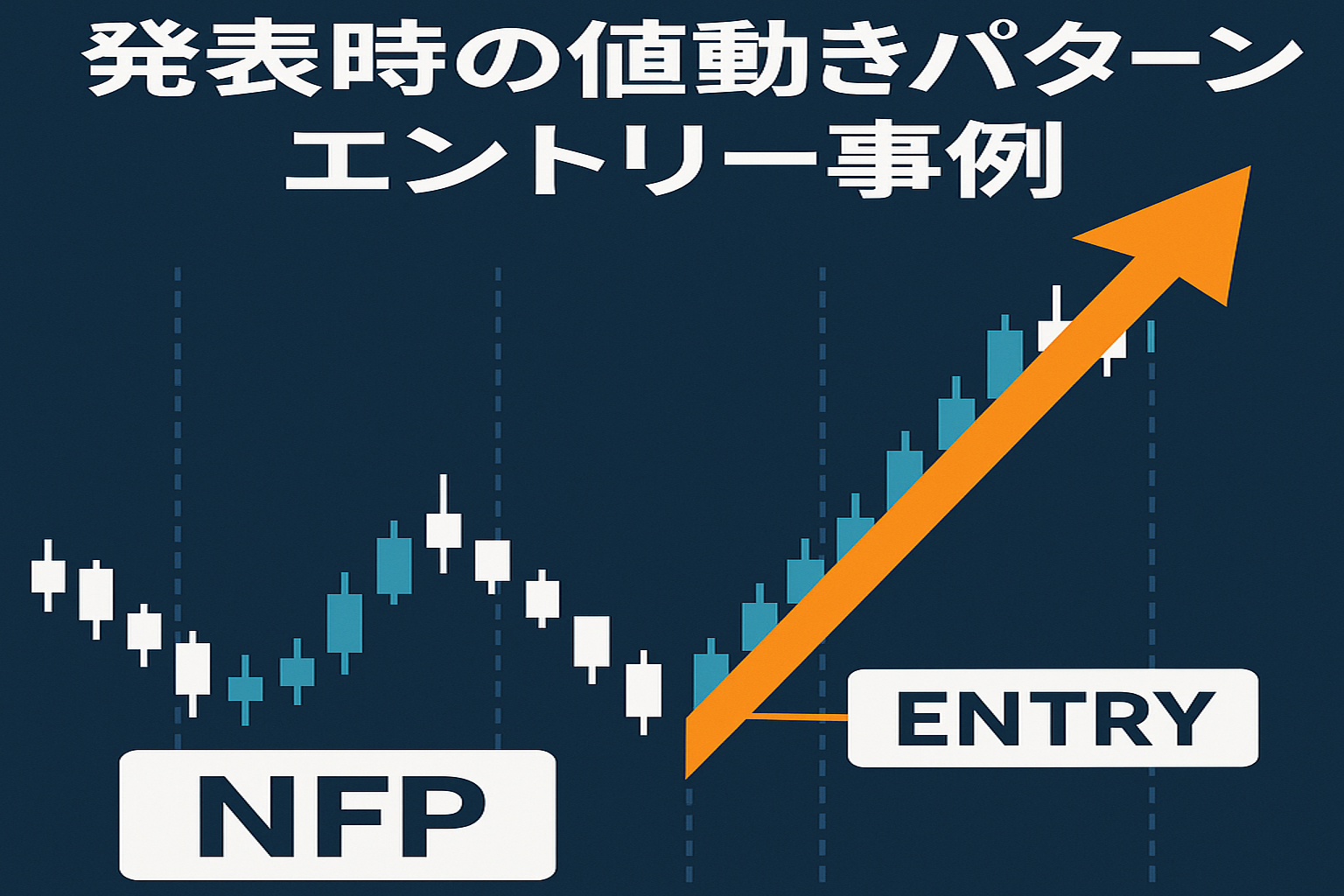

- 重要指標(雇用統計、政策金利)は発表前後の新規建て停止。

リスク管理:日次制限・カットスイッチ

- 1トレードのリスク:口座残高の0.5〜1.0%以内。

- デイリードローダウン制限:残高比−2%到達で当日停止(EAが自動でOFF)。

- 同時ポジション上限:通貨相関を考慮して2〜3つまで。

- 緊急停止:急激なスプレッド拡大や約定異常で全停止。

検証手順:BT→MC→FW→A/B

- バックテスト(BT):まずは裁量を入れずにEA単体の素性を確認。

- モンテカルロ(MC):順序シャッフルやスリッページ付与でロバスト性を確認。

- フォワード(FW):小ロットで実運用。裁量フィルターの有無でA/B比較。

- 昇格基準:裁量で改善が再現可能なら、EAルールに組み込み。

運用フロー:デイリー/ウィークリー

デイリー(開始前10分)

- 経済指標と要人発言の確認(回避時間を設定)。

- 主要足(H4/H1)のレジーム判定、許可/禁止リスト作成。

- EAのパラメータ幅を当日のボラに合わせ微調整。

デイリー(終了後10分)

- 全取引をジャーナル記録(根拠・感情・改善案)。

- KPIの更新(後述の表を参照)。

ウィークリー

- 勝ちパターン/負けパターンの棚卸し→EAルール改善候補化。

- 次週の相場イベントと想定シナリオを準備。

ジャーナルとKPI

裁量介入は記録が命。後から検証できる形で残しましょう。

推奨KPI

| KPI | 目的 | 見るポイント |

|---|---|---|

| 勝率 / 平均R | 期待値の安定性 | 勝率に依存しすぎず、平均R(利益/損失の比)を担保 |

| プロフィットファクター(PF) | 総利益/総損失 | 1.2〜1.5以上をまず目安に安定化 |

| 最大DD/平均DD日数 | メンタル耐性 | DDの深さと回復期間を把握 |

| 裁量介入頻度 | 恣意性の監視 | 増加しすぎたらルール逸脱のサイン |

| スリッページ/コスト | 実行品質 | 指標時や流動性低下の影響を定点観測 |

ジャーナル記録テンプレ(例)

- 日時/通貨ペア/時間足

- 環境認識(H4/H1、イベント、ボラ)

- エントリー根拠(ルール該当)

- 裁量介入の有無(理由・代替案)

- 結果(R値・約定品質)

- 学び(再現可能ならEAへ昇格)

失敗例と対策

- 裁量がルールを無視:「許可/禁止/幅」だけに裁量を限定。上限回数を決める。

- EAの過剰最適化:MCで劣化しないパラメータだけ採用。テスト期間を分割。

- イベント突入の損失拡大:自動で新規停止&全決済のイベントモードを実装。

- 相関取りすぎ:同方向・同テーマの通貨で過度にポジションを持たない。

よくある質問(FAQ)

Q. 裁量はどこまで許されますか?

原則は「許可/禁止/幅」の3領域に限定。結果が良ければEAへ昇格、悪ければ削除します。

Q. 融合の効果をどう測る?

EA単体と裁量併用のA/Bで、PF・DD・一貫性(KPIのブレ)を比較します。

Q. どの時間足が向いている?

裁量はH4/H1の環境認識、EAはM15〜H1の執行が扱いやすい組み合わせの一例です。

まとめ

- コアはEAの一貫性、例外は裁量の適応力——役割分担が鍵。

- 裁量は「許可/禁止/幅」に限定し、記録→検証→昇格の循環で進化。

- 日次DD・キルスイッチ・イベントモード等のリスク最優先で安定化。

最小ロットのフォワード検証から始め、数字で確かめながら自分のスタイルにフィットさせていきましょう。

※本記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、特定の金融商品の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

参考リンク

本記事の内容理解に役立つ公的機関・公式サイトへのリンクです。

コメント